Articles

2021.04.01

ビームス クリエイティブ VMD部副部長 佐藤尊彦氏インタビュー

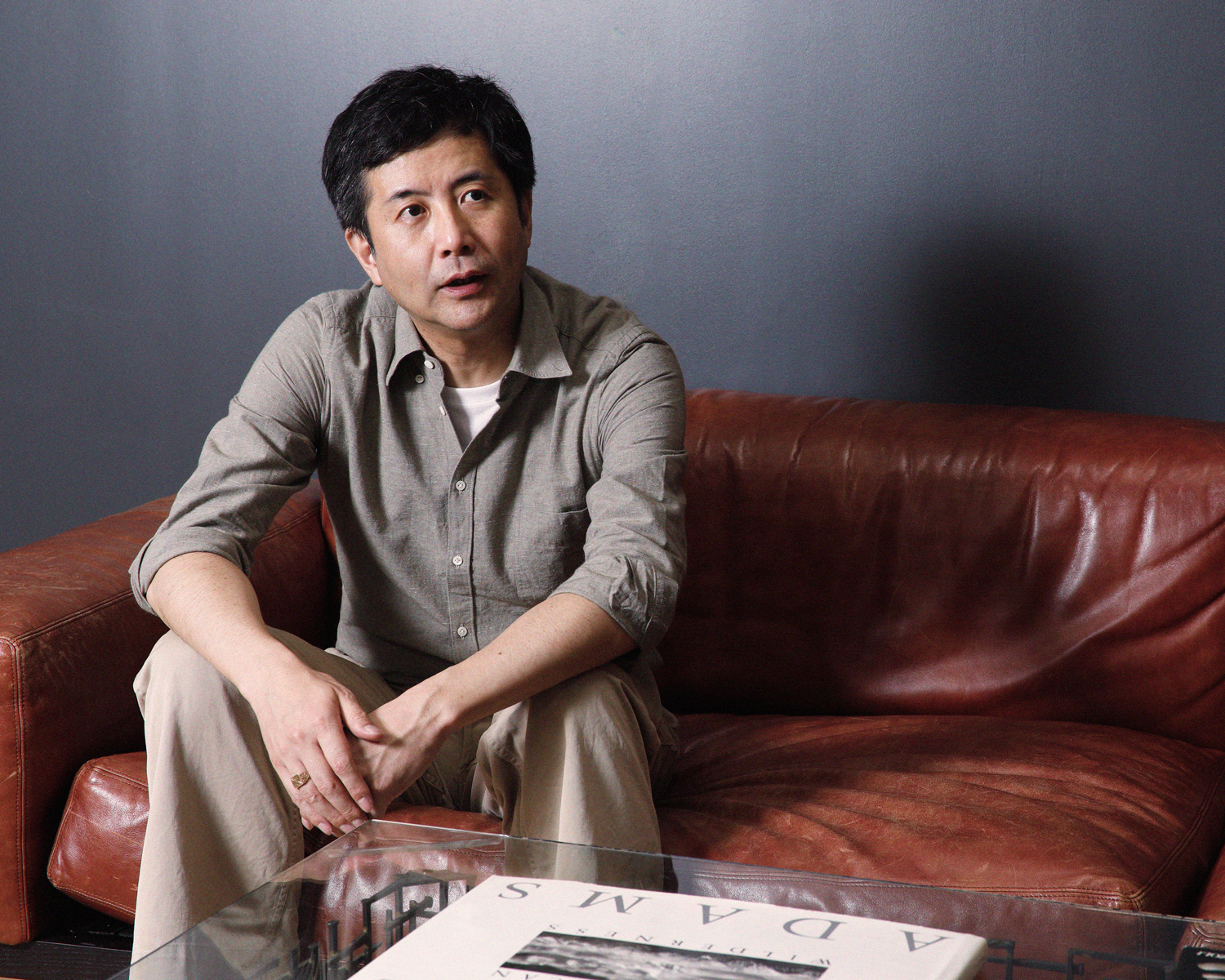

佐藤 尊彦 Takahiko Sato

佐藤 尊彦 Takahiko Sato

ビームス クリエイティブ ブランドマーケティング本部 VMD部 副部長。1970年東京都生まれ。ショップとギャラリーのマネージメント、バイイング、プレス統括を経て現職。アートへの造詣が深く、様々なアーティストとのコラボレーションなどを手掛けている。

今回ご登場いただいた佐藤尊彦さんとは2014年にナポリでご一緒したことがあって、

みんなでアマルフィまで行って、そこから船を飛ばしてソレント半島きっての美食地帯ネラーノの南、

マリーナ デル カントーネのリストランテ「Lo Scoglio(ロ・スコーリオ)」の店先に船をつけ、

Spaghetti alla Nerano(スパゲッティ アッラ ネラーノというズッキーニのスパゲッティ)に舌鼓を打ったのが思い出だ。

(ネラーノではミシュラン2つ星の「Quattro Passi(クアットロ パッシ)」が有名だけれど、

ロ スコーリオの超新鮮な魚介系トラットリア料理もピカイチ! 10年通っているお気に入り!)。

とはいえ、佐藤さんの個人的なお話を伺うのは今回が初めて。

あまりのマニアックぶりというか、奥の深さに圧倒されてしまいました。

それにしてもビームスは面白い人が揃いすぎてるなぁ。層が厚すぎるゼ!(藤田)

原稿/早島芳恵 撮影/藤田雄宏

―佐藤さんがファッションに興味を持ったきっかけから教えていただけますか?

佐藤 自分で服を選ぶようになったのは中学生になってからですね。親からもらった昼食代をコツコツ貯めて服を買っていました。当時はまだDCブランドが強くて、『POPEYE』を読んでいたのですが、MEN’S BIGIがイケてるって言われたら、そうなんだ!といった感じで情報をそのまま受け入れていましたね。

―DCブランドから入っていかれたんですね。

佐藤 そうですね。しかしあるとき、キャサリン・ハムネットのメッセージTシャツにジョセフの黒いスパッツ、裾に白いソックスを被せてドクターマーチンのオデコ靴、というコーディネイトに衝撃を受け、一気にそっちの道へと突き進んでいきました。その頃の『POPEYE』は、島津由行さんや山本康一郎さんがスタイリストとして活躍していました。東京に住んでいながら、自分の生活テリトリーでそういった格好の人を見たことがなかったので、とにかく新鮮でした。他にも高木 完さん、藤原ヒロシさんのロンドンパンクやヒップホップなどストリートの要素を取り入れたスタイルにも惹かれましたね。

同時期にデュラン・デュランやカルチャークラブ、スパンダー・バレエ、フランキー・ゴーズ・トゥ・ハリウッドなどのニューロマンティックと言われる洋楽にも出合って、海外の人ってみんなこんな格好をしているのかと思い込んでいました。同級生の影響でスタイルカウンシルやザ・スミス、ザ・キュアー、ザ・カルトなどを聴き、小林克也さんがやっていたテレビ番組『ベストヒットUSA』では、音楽だけでなくブライアン・フェリーやロバート・パーマーみたいな渋いオジサンのスタイルもチェックしていましたね。彼らのスタイルは日本で見かけるスーツスタイルとまったく異なっていて、カッコよくってすごく憧れました。自分のティーンエイジを振り返ると、服の趣味はもう次々に変化して、恥ずかしいくらいに混沌とした状態でした。

―ファッション単体よりカルチャーと結びつけて見ていたのでしょうか?

佐藤 そうですね、音楽から入っていった部分は多分にありました。ちょうど大人になりたい欲求が強い年頃だったんだと思います。当時の『anan』に、『POPEYE』にも『BRUTUS』にもないクラブカルチャーと結びついたスタイリングのページがあって、それが音楽を感じさせてとにかく大好きでした。

幼稚園から中学2年までは千葉に住んでいたのですが、中学3年生のときに都内へ引っ越し、ちょうどその頃から夜遊びをし始めました。で、『anan』に紹介されていた西麻布のバー「レッドシューズ」に行ってみたり。高校生になると、音楽、ファッションに加えて建築やアートにも興味をもち始めました。洋書を買い始めたのもその頃です。ベルナール・フォコンの写真集『サマーキャンプ』が、初めて買った洋書だったと思います。ファッションはデザイナーズものに傾倒していって、ジャン=ポール・ゴルチエ、ヨージ ヤマモト、コム デ ギャルソン・オム プリュス、トキオ クマガイなどが好きでした。それらはここぞ、というときに着る服でしたね。普段はクリストファー ネメスや3D by リッチモンド・コルネホといったブランドを着ていました。

高校2年生のときのクラスメイトがパブリック・エネミーのファーストアルバムを学校に持ってきて、ちょうど聴きたいな、と思っていたところ貸してくれたんです。そこから音楽はヒップホップをはじめ他にもダンスホールレゲエ、ダブ、スカ、ジャズ、ソウル、ハウスなど、ダンスミュージックを見境なく聴き、夜遊びはピカソや旧第三倉庫、ミロスガレージ、下北沢のズー、インクスティック芝浦ファクトリーなどに通っていました。

―だいぶイカした高校生だったんですね。

佐藤 そういうのにめちゃめちゃ憧れていました(笑)。当時スーパースターだったアンディ・ウォーホールやバスキア、キース・ヘリングも好きで、ワタリウムの向かいのキース・ヘリングのポップショップに行ったり。明治学院高校に通っていたので、土曜日の放課後は、白金から青山に行って、ヨージやギャルソンを経由して、渋谷パルコのLOGOSでよく立ち読みをしていました。ビブレ(現:GYRE)の中にゴルチエが入っていたのですが、代官山にオープンした本店まで行くこともありました。同年代では“BIO”と書かれた服を着ていたディスコ系チームと、私みたいなクラブに行くチームがいましたね。同じクラスの中に渋カジ系もいれば、六本木で遊ぶ人たち、私みたいにクラブに行く人たちがいました。好きな音楽やファッションが共通している人たちと行動していましたが、趣味が全部同じ、という友人はいなかったです。

―その頃、既にビームスには通っていましたか?

佐藤 ちょくちょく通っていました。大学生になってインターナショナルギャラリー ビームスの存在を知ってからは、勇気を振り絞ってギャラリーに通い始めました(笑)。

―当時のインターナショナルギャラリー ビームスに勇気を振り絞って入るっていう、お決まりのやつですね!

佐藤 当時は後にビームス ボーイを立ち上げた窪(浩志さん)が店長で、南雲(浩二郎さん)が次長でした。ヘルムート ラングやロメオ ジリに熱狂しつつ、ジョー・ケイスリー・ヘイフォード、ジョン ガリアーノなども好きでした。その後ブリティッシュテーラードの世界を知り、そこからきちんと服を着るようになった気がします。それから前田(健一さん)や青野(賢一さん)に接客してもらうようになったのですが、青野は同じ学校の2つ上の先輩で、学生時代からインターナショナルギャラリー ビームスでアルバイトしていました。

お金がなくて買えないのに、週1回は通って2時間とか滞在しているんです、最悪の客ですよね(笑)。よくそんなに話すことあったな、と思いますがが、それだけ夢中だったんでしょうね。スタッフの皆に何故今日はこの服にこの靴を合わせたんですか?と尋ねたり、他店で買った服を持ってきて、これってどういうコーディネイトにすると格好いいですか?とか、買わないのにそんなことばかり訊いていました。でも、そういう会話に付き合ってもらえたことで、お洒落ってこういうことなんだ!って学ぶことができました。

成人式の日は前田に見立ててもらいました。スイスのゼニア製のロメオ ジリのチャコールグレーのチョークストライプのフランネルスーツに、ブルックス ブラザーズのブルーのオックスB.D.シャツ、チャールズ ヒルのシルクニットタイ、ポールセン スコーンのUチップを合わせたことは、今でも覚えています。デザインの出自を理解しつつ、国や時代を超えてミックスしてその時々の自分のスタイルを楽しむって、ビームスの本質だなぁって、改めて思いますね。

―ギャラリーらしくてめちゃくちゃ格好いいですね!

佐藤 服のルーツがそれぞれ違うところから来ている面白さを知ってハマり、そういった多様なものが集まっているところにビームスらしさを感じていました。

あと自分のオリジナリティを飛躍させた要素としてとして、海外の体験も大きいです。中高時代に先ほどお話ししたファッションや文化に触れたことで、現地に行きたいな、と思い始め、大学1年生のときにローマから入ってミラノ、パリ、ロンドンを旅して回りました。そこで有名と言われていたお店を見てきました。とにかく自分の目で見てみたかったんです。ファッションもカルチャーも、そして街も。

―そのときのインプレッションはどうでした?

佐藤 ローマに到着した日の夕方に入ったレストラン兼バーで、すっごくボラれて(笑)。片言の英語でなんとか交渉して3万円くらいまで下げたものの、失意のどん底に落ちてしまい、そこからローマでの記憶がないんです。次のミラノあたりからようやく元気が出てきて、パリ、ロンドンは刺激が強かったですね。

―ううう、愛するローマめ! パリ、ロンドンには求めていたものはありましたか?

佐藤 ありました。当時のロンドンはコードウェイナーズやセントマ(セント―マーチンズ)、ロイヤル カレッジの出身デザイナーたちの靴が盛り上がっていたので。今でもパトリック コックスの本店でその時に買ったワラビー型のサンダルをもっています。でもそれらの靴はインターナショナルギャラリー ビームスで知ったんです。

―ではビームスに入社したというのは自然な流れだったんでしょうか?

佐藤 そうですね。

話が少し遡ってしまいますが、父がヘリコプター関連の仕事をしており、フランスのアエロスパシアル社の機体を使用していたことから、父が単身赴任でフランスに半年間ほど何度か研修留学していたんです。その縁で私の家にもフランスでお世話になった通訳の方が遊びに来たりしていて、フランスが身近な存在でした。そんなこともあって、ファッションも好きだし、フランスで生活したいな、なんて漠然と思っていたわけです。そこで大学3年の終了時、1年間休学してパリに行きました。そのとき、フランスには2つのツテがありました。当時、六本木のテレビ朝日の報道局外報部でアルバイトをしていた関係で、系列の大阪朝日放送のパリ支局の方を知っていました。テレビ局なので、パリコレのインビテーションが全部来るんです。でも当時のテレビ朝日はファッション番組がなく、その方からチケットをお裾分けいただいたりして、とてもよい環境でしたね。あと、もう1つはインターナショナルギャラリー ビームスの青野からパリオフィスの人を紹介してもらったんです。ビームスの当時のパリ支局の稲垣(義久さん)にもお世話になりました。彼のエスモード パリでの同級生だった荒川眞一郎さん(シンイチロウ アラカワのデザイナー)とも知り合いになりました。コネクションがどんどん広がって、エスモード パリに留学中の古田泰子さん(現トーガ デザイナー)らと遊んだり、当時既に大御所だった小栗壮介さんのご自宅に遊びに行ったりもしましたね。フランスでは、ただの大学生だった自分に皆、とても親切にしてくれました。

こんなこともありました。『ヴィジョネア』を作っていたスティーブン・ガンをマルティーヌ シットボンのショーで見かけて、走って追いかけて声をかけたんです。当時の『ヴィジョネア』はめちゃくちゃイケていて、憧れだったので、どうしたら一緒に働けますか?って尋ねたんです。それならNYに来ないとダメだと言われ、連絡先を教えてくれました。若気の至りというかフットワークが軽いというか、無謀というか。東京だったら、そんなことはできなかったでしょうね。

そのままパリに残りたいな、という気持ちもありましたが、実は雑誌作りをやってみたいな、とも思っていたんです。新しい価値をどうやって生み出すか、写真でどう表現するか、など考えていました。で、ファッションを表現するのなら、まずはファッションをきちんと勉強しないといけない。そう考えたとき、日本では一番ビームスが世界の服を扱っていたので、ビームスに入るのがいいなと思うに至ったわけです。

インタビュー中の服は、ダークノットのシャツ、ユーズドのチノ、ラルフローレンのスリッポン。このナチュラルな感じ、かなり好きだなぁ!

インタビュー中の服は、ダークノットのシャツ、ユーズドのチノ、ラルフローレンのスリッポン。このナチュラルな感じ、かなり好きだなぁ!

―実際に入社して、外から見ていたビームスとの違いはどうでしたか?

佐藤 最初、設楽(基夫さん)の下に入ったんですが、本当に皆、楽しいことにしか興味がない! 先輩たちは、見たことのない知らない服を着ていくと、それ何? どこの? って尋ねてくるんです。自分が知らない世界、気になる世界のことに貪欲なんですよね。大学4年生の9月頃からビームスでアルバイトをしていたのですが、パリの話をすると、皆さん興味津々で尋ねてくるんです。そういえば当時、お店に干場君がいたんですが、彼も面白かったですね。

ビームスに入ってからは、それまで自分が好きなものだけを見ていた狭い世界が一気に広がりました。アメリカものなどもそうですよね。

ビームス入社当初は、渋谷のビームスのクロージングサロン勤務で、ビームス F寄りのものとデザイナーズものと両方扱っていました。そこで2年間勤務し、ビームス タイムのオープニングスタッフとしてメンズとウィメンズのデザイナーズを担当しました。ウィメンズは当時ルミエール ビームスというレーベルで、国内の展示会にも動向させていただきウィメンズの面白さも体感しました。

その次はビームス ジャパンのオープニングで新宿に移り、はじめてショップマネージャーを努めました。1998年のことです。4階でウィメンズのデザイナーズとビームス モダンリビングを扱っていたのですが、そこでまた約2年間勤務し、原宿のビームス ニューズに移りました。そこは実験的な店舗で、メディア化させた店舗でビームスの全ブランドを対象に、商品の背景やクリエションの本質といった付加価値を見せていく、といった形態でした。そこで、高校時代から興味があったアートなどの分野が、ようやく仕事として生かし始められたわけです。

当時、ビームス ワークスという、異業種コラボの概念を作ったレーベルがあり、ビームス ニューズ限定で販売しました。ソニーやモトローラなどの世界的大企業とコラボレーションしたかと思えば東京のアンダーグラウンドなデザインユニットのイルドーザーと組んだり、ホテルの一室をプロデュースしたりしていたのですが、そこのディレクターだった梶原由景さんとはファッションだけでなくアートやカルチャーの話しをよくしていましたね。梶原さんはビジネス的な視点も面白く、ビームスから独立されてLOWERCASEを立ち上げられて以降も、個人的にお会いして学ばせていただいています。

ビームス ニューズ時代に、新宿のBギャラリーというギャラリースペースの初代担当者が外れることになり、そこでギャラリーの運営と洋書の仕入れも兼務で引き継ぎました。

2003年にインターナショナルギャラリー ビームスが現在の場所に移転し、同時にそちらに異動しました。当初の店長は前田で、その後を継いで私になりました。そこでもNYのカルチャー誌『リッド(Lid)』や、ロンドンが拠点の音楽写真家団体『ロックアーカイブ(rockarchive)』などカルチャー面のバイイングを並行していました。その後、インターナショナルギャラリー ビームスのバイヤーの山崎(勇次さん)のアシスタントになり、店長は関根(陽介さん)に引き継ぎました。そしてオフィス勤務になり、当時、窪と中村(達也さん)がメンズ統括部の2ヘッドだったのですが、窪のアシスタントを2年程務め、バイイングなどをしました。

2009年からプレスになりました。その当時は青野がディレクターでした。

―さまざまな経験を積み、錚々たるメンバーと仕事をされてきたんですね。佐藤さんが格好いいと思うビームスのメンバーはどなたでしょうか?

佐藤 先輩ですと、VMDの中島(信司さん)ですね。同世代では関根や西尾(健作さん)です。服への知識とセンスが伴っていて、自分のスタイルを確立して着こなしている人を見ると、格好いいな、と思います。合わせ方ひとつとっても、時代の空気感を読める人ってドレスクロージングであろうがカジュアルであろうが格好いい。

あとは自分にない要素をもっている人は、若い世代であっても惹かれますね。

同じものを見てきていない、当時を知らないゆえに彼らなりのアレンジが入るところが面白いんです。下の世代では前田(太志さん)が面白いですね。カジュアルベースで、自分にない要素を持っている。あと、ミックス感が絶妙で面白いなと思うのが安武(俊宏さん)と田中(遥さん)ですね。

―佐藤さんにとっての定番服は?

佐藤 私は定番服だらけです。ブレザー、白シャツ、、、

―ブレザーは紺ですか?

佐藤 紺に限らず、ですね。今、所有しているのは赤と紺と黒です。黒は今一番お気に入りのデザイナー、ウェールズ・ボナーのものを買いました。

白シャツは着ているうちに消耗してしまうので、その時によって違うものを着ていますが、90年代はルイジ・ボレッリのレギュラーカラーのダブルカフスが欲しくて商品化してもらったことがあります。

話は逸れますが、商品化してもらったアイテムでひとつ大失敗がありました。入社してすぐにクラシコイタリアのトレンドを予感し、どうしてもワインカラーのソックスが欲しかったことがあったんです。ブラウンのバーニッシュドカーフのシューズに合わせたくて。で、すっごいアピールして作ってもらったんですけど、全然売れなかったんです!

―そういう全然売れないものを仕入れてしまったとき、お店の中ではどういう雰囲気になるのでしょうか?

佐藤 !!!(笑) 1年後くらいに店長からセールに出していい?って打診されました。優しいですよね。

―優しい(笑)。

佐藤 定番シャツに話しを戻しますと、ブルックス・ブラザーズのオックスB.D.は全て5つボタンの旧モデルを5色所有しています。白、青、ベージュ、オレンジ、黄色です。

ワーク、ミリタリーテイストのものも、ずっと着ています。シャンブレーのミリタリーシャツ、軍パンも各国のものを。

リーバイスなら501、505、606、517、519あたりを色とサイズを揃えて、時代に合わせて引っ張りだしてきて穿いています。

ラコステのポロシャツの長袖が好きです。90年代中頃は、これにザンスのショーツ、シルバノ マッツァのスリッポンという組み合わせをしていました。あとはジョン スメドレーのタートルネックや半袖ポロをずっと買い足しています。

―話を伺っていると佐藤さんはデザイナーズものからクラシックなものまで、様々なアイテムを手にしてきていますが、そういった経験を経てシンプルなものに行き着いたのでしょうか?

佐藤 うーん、、、今でも気分次第で色々なジャンルの服を着ます。ストリートものを着ることもありますし、デザイナーズものを着ることもあります。改めて考えてみると、ひとつのものに長く傾倒しているってときがないですね。ただ、デザイナーズものでいうといわゆる定番のものと合わせたりしています。そういった意味では、年齢や経験とともに定番ものの領域も広がっているのかもしれません。

―ちなみにトレンドに対してはどのような意識をお持ちですか?

佐藤 トレンドって様々ですよね。ファッションに限らず、新しい価値が生まれたときからマスを巻き込む巨大な潮流になるときまで、どの時点のものに対しても、私は興味があります。特にエンパシー(共感)の拡大過程における“概念”の変容が面白いなと思うんです。自分の興味にはまらないものであっても、なぜこんなに世間から共感を得られているんだろう、と別のベクトルで興味を持ったりします。

モードの世界で言えば、90年代にマルタン・マルジェラが“服の概念”を再構築し、10年代にデムナ・ヴァザリアが“ブランドの概念”を再解釈したのはかなりの衝撃でした。自分はリアルタイムで経験していませんが、もちろんそれ以前には80年代に川久保 玲が“美の概念”を壊した偉業を果たしています。でもトレンドとして大きなウネリとなるのは、モードからエンターテインメントに変化した時です。例えばK-Popは音楽もファッションも市場に合わせて戦略的に変化させることで、驚愕のパワートレンドを生み出しています。それでもトレンドの大小に関わらず、その事象と自分自身の関係性は、自分の思考や生活様式次第ですよね。意識はしますが、結局は自分との相性だと思っています。

―昨年から始まった今のこの社会の状況において、服も変化しましたか?

佐藤 うーん、個人的には、まだ大きくは変わっていないですね。ここ数年のサイクルの話をしても良いですか? 『WIRED』の元編集長の若林さんが、今はメンテナンスの時代、と仰っていました。過去のマネーゲームで作ってきたシステムや物、さらには地球が、メンテナンスが必要な時代になったと仰っていたと記憶しています。

経済が心理に与える影響で面白いな、と思った話もあって。私は入社した当時、BEAMS全店の靴の修理出しの窓口担当だったんですね。神泉にある、腕の良い靴の修理屋さんと契約していたのですが、彼も景気のよいときは靴が売れるんだけど、景気が悪くなると、皆、修理に出すんだよ、って言ってましたね。経済的に伸びているときって消費に意識が向くので、メンテナンスってそんなにしないんですよ。

でも先ほどの若林さんの言葉の通り、今のメンテナンスって、もっとサスティナブルな要素が入ってきていますよね。

作り続け買い続けてきた時代もありましたが、今は飽和状態になり、膨大な量の服が廃棄されています。よいものが長く着られるワケではないですが、そのバランスを正しく選んで正しいメンテナンスをするのが今っぽいなと思いますし、弊社でもBEAMS COUTUREのようなリサイクルをコンセプトの1つに持ったブランドが生まれています。

加えて、すべての価値観がフラットになっていますよね。クラシックなものも今のものも。リユースの市場が大きくなってきているのもあるんですが、2000年代で、感覚のスピードに価値がなくなってきたなと思うんです。90年代までは、まだこっちのほうが新しい、とかトレンドはここから来る、とかあったのですが、SNSの普及も一因だと思いますが価値観が細分化されて、小さなコミュニティ内で経済を回して生活ができると分かると、以前のような大規模な集合意識の価値基準がなくなってきています。

―すごく興味深いお話ですね! 本当に価値観がフラットになってきていると思います。ところで、スーツやジャケットの装いでは何を大切にされていますか?

佐藤 大したことは言えないのですが、そのものの意味、です。メンズのドレスでのルールの中で、そのものが本来持っていた意味はこうだ、でも今ならこう解釈できるよね、というプラスアルファの部分は自分で解釈して乗せられるところが、コーディネイトの面白さですよね。

―そういった視点でとらえたときに、佐藤さんにとってのサルトリアルヒーローはどなたになるのでしょうか?

佐藤 アレキサンダー・マックイーンです。アンダーソン&シェパードで修業し、テーラーリングをきちんと学んだ彼が、リアリティのある服にファンタジーを吹き込み、ファッションの美しさと楽しさを伝えた点は、サルトリアルヒーローとして別格です。

―古着もお好きなようですが、どんなスタイルで取り入れていますか?

佐藤 この年になって注意している事は、「清潔感」と「高い古着は買わない」こと。この人“超古着好き”といった感じで、この人はこういう人なんだ、というレッテルを貼られたりユニフォーム的に着るのがイヤなんですね。古着に限らずですが、目立つアイテムは持ち物自慢にならぬよう、他のアイテムやコーディネイトなど別のところにポイントをもっていきます。

―なるほど。だから何を着ても、佐藤さん独自のスタイルになって、演技派俳優的な趣が生まれるわけですね。ファッションに対するこだわりは年齢とともに変化してきましたか?

佐藤 演技派俳優ですか(苦笑)。

―す、すみません(爆)。

佐藤 こだわりに関しては、服以外のところからインプットされたものが、装う際に違った形で出てきているなと感じています。去年と同じスーツを今年はどう着るか、オリジナルに忠実に着たくなるときもあれば、うんと崩して着たいときもある、みたいな。こだわりではなく、ただただ時代に合わせた気分ですし、もちろん日々の装いは、どういった要件で誰と会うか、という1日のスケジュールを把握したうえで、相手と自分が快適な時間を過ごせるよう考えて選びます。

―楽しく大変濃い~お話を、どうもありがとうございました。最後に、今日いろいろお持ちいただいた私物を拝見させてください。

左から、グッチ、ジョンロブ、ジョージ クレバリー、フォスター&サン、ガジアーノ&ガーリング。

左から、グッチ、ジョンロブ、ジョージ クレバリー、フォスター&サン、ガジアーノ&ガーリング。

佐藤 グッチのビットローファーは80年代のものです。フォスター&サンのフルブローグは無骨な感じと美しいシェイプが気に入ってます。ジョージ クレバリーのビスポークのスリッポンはヴィンテージ。サイドが裂けていたので、ロンドンの店に持っていって直してもらいました。パンチドキャップトウはジョン ロブ(ロンドン)のビスポークです。普通に見たら、この人、ひび割れた靴を履いてるって思われてしまいますよね。同じシューメーカーですし、いつかチャールズ皇太子みたいにパッチ修理しようかと思い、これ以上ひびが広がらないよう気をつけています。ガジアーノ&ガーリングは、30’s的な裾幅が太い時代が来たときのために、と思って個人オーダーしました。ロングノーズです。でもそんな時代が、、、全然来ないですね(笑)。

「ジョージ・クレバリーのサドルシューズは1995年頃、ファーラン&ハービーのスーツを仕立てたときに一緒に作りました。スーツの雰囲気に合わせ、外羽根でサドル部分にあえて安価のピッグスキンを組み合わせました。クレバリーの靴はこれしか作ったことがありませんが、またいつか作りたいですね」

「ジョージ・クレバリーのサドルシューズは1995年頃、ファーラン&ハービーのスーツを仕立てたときに一緒に作りました。スーツの雰囲気に合わせ、外羽根でサドル部分にあえて安価のピッグスキンを組み合わせました。クレバリーの靴はこれしか作ったことがありませんが、またいつか作りたいですね」

「昨年、東京都現代美術館にて開催されたオラファー・エリアソン展のために、彼と一緒に作ったTシャツです。環境問題を扱っているアーティストなのですが、彼の強いリクエストにより、素材は再生ポリエステル100%です。他にも、トム・サックスやバリー・マッギーともコラボレートしましたが、自分の趣味を活かして尊敬するアーティストたちと同じ目標を持って共創できたことは最高の思い出です」

「昨年、東京都現代美術館にて開催されたオラファー・エリアソン展のために、彼と一緒に作ったTシャツです。環境問題を扱っているアーティストなのですが、彼の強いリクエストにより、素材は再生ポリエステル100%です。他にも、トム・サックスやバリー・マッギーともコラボレートしましたが、自分の趣味を活かして尊敬するアーティストたちと同じ目標を持って共創できたことは最高の思い出です」

「ビームス40周年の時に作った本はリッゾーリ製。頭文字のRが入っているコラボレーションTシャツも作り、大好評でした」

「ビームス40周年の時に作った本はリッゾーリ製。頭文字のRが入っているコラボレーションTシャツも作り、大好評でした」

「ベージュのブルックス ブラザーズのボタンダウンシャツは自分の定番アイテムです。水色のカラー×チェックのクレリックシャツは、山崎と一緒にサヴィル・ロウのノートン&サンズでシェイプや生地をリクエストして商品化したものです」

「ベージュのブルックス ブラザーズのボタンダウンシャツは自分の定番アイテムです。水色のカラー×チェックのクレリックシャツは、山崎と一緒にサヴィル・ロウのノートン&サンズでシェイプや生地をリクエストして商品化したものです」

「ファーラン&ハービーのスーツは、思いっきりスポーティに、と南雲に相談しながら初めて作ったビスポークです。キャバルリーツイルの4Bダブルで、腰のパッチポケットは大きく、ベントは浅く、とリクエストしました。トラウザーズは片倒しでLポケ仕様になっています」

「ファーラン&ハービーのスーツは、思いっきりスポーティに、と南雲に相談しながら初めて作ったビスポークです。キャバルリーツイルの4Bダブルで、腰のパッチポケットは大きく、ベントは浅く、とリクエストしました。トラウザーズは片倒しでLポケ仕様になっています」

「チェスター バリーの生地を使ったヴィンテージのビスポークスーツは、おそらく60年代のモデルです。3Bでラペルが細く、007ドクター・ノオの世界ですよね。深緑と赤のシャドーチェックの生地がたまりません。ここでは油分が抜けてパサついた生地と化繊100%のTOGAのシースルーカーディガンを合わせていますが、他にもドライタッチのリネンのプリントタイを合わせたりしてこっそりと遊びます」

「チェスター バリーの生地を使ったヴィンテージのビスポークスーツは、おそらく60年代のモデルです。3Bでラペルが細く、007ドクター・ノオの世界ですよね。深緑と赤のシャドーチェックの生地がたまりません。ここでは油分が抜けてパサついた生地と化繊100%のTOGAのシースルーカーディガンを合わせていますが、他にもドライタッチのリネンのプリントタイを合わせたりしてこっそりと遊びます」

「ケニントンのベストは千葉の古着屋で購入しました。ミッキーミニーが可愛くて、女子ウケ抜群です(笑)。もともと長袖のニットだったものの袖を切ったのではないかと思います」

「ケニントンのベストは千葉の古着屋で購入しました。ミッキーミニーが可愛くて、女子ウケ抜群です(笑)。もともと長袖のニットだったものの袖を切ったのではないかと思います」

「スリッポンはラルフローレン。高円寺の古着屋で2800円で購入しました。汚れてボロボロだったものをメンテナンスしたら息を吹き返してくれました。冬に、フランネルスーツにホワイトバックスのコンビを合わせる天邪鬼な感じ、好きです」

「スリッポンはラルフローレン。高円寺の古着屋で2800円で購入しました。汚れてボロボロだったものをメンテナンスしたら息を吹き返してくれました。冬に、フランネルスーツにホワイトバックスのコンビを合わせる天邪鬼な感じ、好きです」

「スーツはN.Yのウィンストンテーラーという、ジョン・F・ケネディのプライベートテーラーだったところのものです。10年以上前に出張でニューヨークを訪れ、エリスと北村が既製服をオーダーした際、自分がモデルとなって作ったものなので、体型にピッタリ(笑)」

「スーツはN.Yのウィンストンテーラーという、ジョン・F・ケネディのプライベートテーラーだったところのものです。10年以上前に出張でニューヨークを訪れ、エリスと北村が既製服をオーダーした際、自分がモデルとなって作ったものなので、体型にピッタリ(笑)」

佐藤さん、演技派俳優の風情で雰囲気あるなぁ!

Suit Winston Tailor

Knit John Smedley

Vest Kennington

Shoes Ralph Lauren